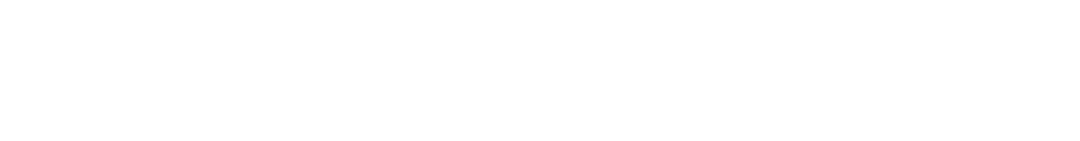

近期,深圳技师学院应用生物学院教师科研团队在分子探针研究领域上取得重要进展,连续发表多篇高质量论文。2023年4月,周理华老师在前期合作的研究基础上,联合中国科学院深圳先进技术研究院龚萍研究员等人自组装无载体纳米探针前药研究领域取得重要进展,他们联合开发了一种分子工程化线粒体靶向无载体自组装氯尼达明纳米前药探针用于响应性增强肿瘤化疗。相关研究成果“A mitochondria-targeting self-assembled carrier-free lonidamine nanodrug for redox-activated drug release to enhance cancerchemotherapy”在线发表于《Journal of Materials Chemistry B》上。(JCR 1区,影响因子7.571)

全文链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/tb/d2tb02728c 周理华老师和龚萍研究员为此文共同通讯作者。

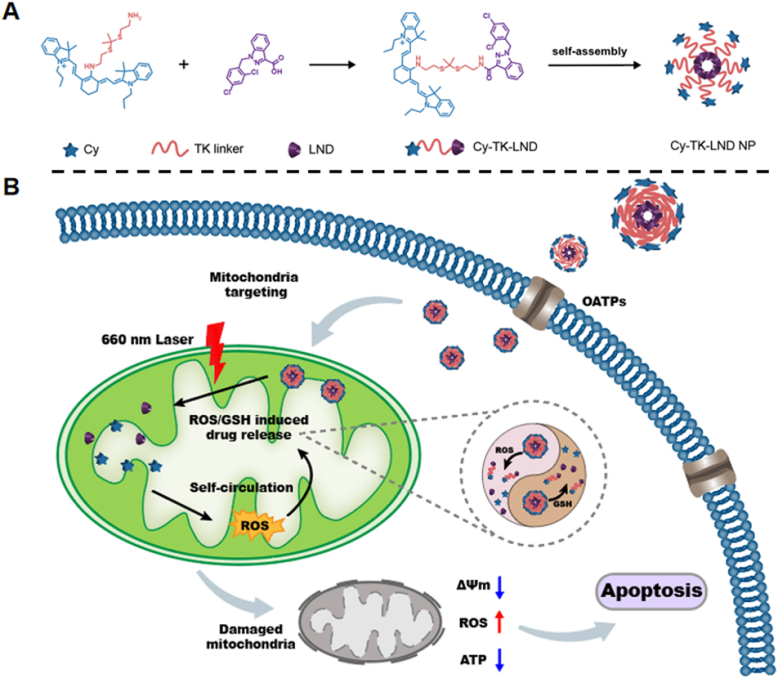

2022年10月,周理华、冯丽雄等教师联合中科院深圳先进院向晶晶博士后等人在阿尔茨海默症诊断研究领域取得重要进展,他们联合开发一种基于罗丹明-铜络合物 Rho-Cu的Aβ42荧光探针, 用于β-淀粉样蛋白斑块(Aβ42)的高效检测和监测。相关研究成果发表余在分析化学领域顶刊《Analytical Chemistry》。(JCR/中科院1区,影响因子8.008)

全文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.2c01911 周理华老师和向晶晶老师为此文第一共同作者。

2022年8月,周理华老师参与合作研究AIE荧光探针对非酒精性脂肪肝小鼠丁酰胆碱酯酶活性的比率成像,相关研究成果“Ratiometric imaging of butyrylcholinesterase activity in mice with nonalcoholic fatty liver using an AIE-based fluorescent probe”发表期刊 《Journal of materials chemistry B》 上,(JCR 1区,影响因子7.571)。

研究工作1简介:

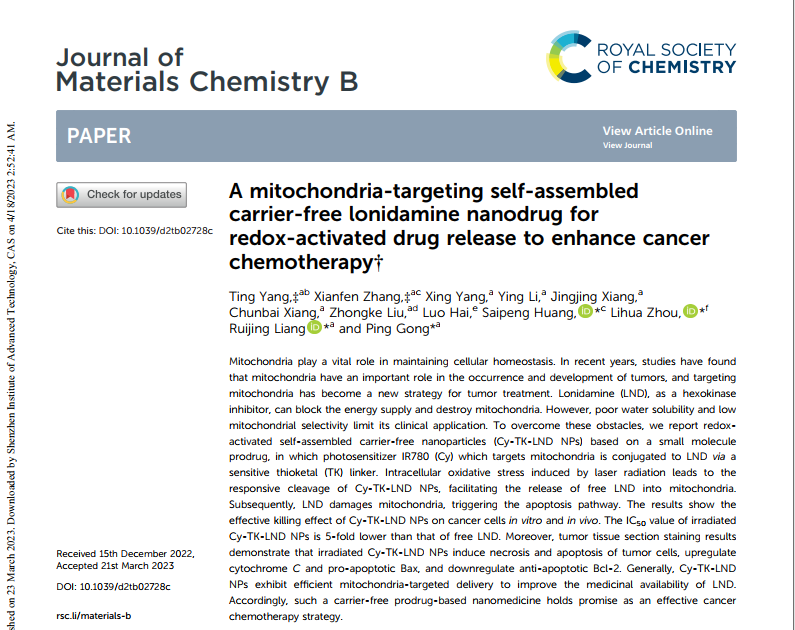

线粒体在维持细胞内稳态方面起着至关重要的作用。近年来,研究发现认为线粒体在肿瘤的发生和发展中扮演非常重要的角色,靶向线粒体治疗已成为肿瘤治疗的新策略。Lonidamine (LND),己糖激酶抑制剂,可以阻断能量供应,引起线粒体功能紊乱。但LND水溶性差且对线粒体没有靶向性限制其临床应用。为了克服这些障碍,生物技术研究团队开发了一种基于小分子的氧化还原自组装无载体纳米前药(Cy-TK-LND NPs),其中靶向线粒体的光敏剂IR780 (Cy)通过链接基团酮缩硫醇(TK)偶联到LND上。激光辐射诱导的细胞内氧化应激产生的ROS响应性切割Cy-TK-LND ,促进游离LND释放到线粒体中。随后,LND损伤线粒体,触发细胞凋亡通路。结果表明,无载体的前体纳米药物有望成为一种有效的临床癌症化疗策略。

?图1:研究工作1文章首页

?

图2:无载体自组装 Cy-TK-LND NPs 的构建示意图及靶向线粒体并激活线粒体凋亡途径

研究工作2简介:

阿尔茨海默病(AD)是一种起病隐匿的进行性发展的神经系统退行性疾病,已经严重影响到老年人的生活健康水平,在全世界范围内造成了非常高死亡率和残疾率。目前AD的临床诊断主要基于家族病史以及神经和神经心理学观察。因此,亟需发展适当的早期发现和疾病检测的诊断以助于进行有效的治疗。

2018年,美国国家衰老和阿尔茨海默病协会进一步提出了一个研究框架,通过AT(N)生物标记物来生物学地定义AD。研究框架列出的AD病理生物标记物包括:Aβ和p-tau PET;脑脊液Aβ42浓度;脑脊液Aβ42/Aβ40比率;脑脊液总tau浓度(t-tau)和p-tau。作为广泛接受的AD早期诊断生物标志物,Aβ斑块的检测和成像引起了科研工作者们的极大兴趣。

PET、MRI和PET是临床上最常用的成像技术手段。然而这些成像手段往往受限于某些缺点,例如,MRI的灵敏度较低且采集时间长,仅可见较大的斑块或缠结(>50 μm)。PET由于成本高,缺乏所需同位素,以及半衰期短而受限;SPECT则具有相对较高的背景信号和较差的血脑屏障穿透能力。与放射性成像技术相比,光学成像有多个优点,例如无创性、非放射性和价格便宜,并且可以较高分辨率在体内外对Aβ实现实时可视化等。因此,近红外荧光探针作为Aβ斑块的诊断显像剂,可能成为最适合的临床早期诊断策略。

目前,检测Aβ的荧光探针发展迅猛,如以ThT为代表的商业化探针;以MC-1[为代表的花菁衍生物;以BAP-2为代表的BODIPY衍生物;基于前期研究工作基础,研究团队开发了一种以罗丹明作为荧光基团的Aβ荧光探针。即rho-terpy在Cu2+存在时形成了1:1的有机-金属配合物(rho-terpy-Cu),从而达到检测的目的。研究结果证明,探针rho-terpy-Cu在Aβ存在时,荧光明显增强,并对Aβ呈现出较高的特异性和亲和力,而且响应时间快,灵敏度高,还可以穿过血脑屏障并结合AD小鼠脑内的Aβ斑块。

?

图3:研究工作2文章首页

?

图4:rho-terpy的化学结构及其与Cu2+配合后与Aβ42蛋白结合成像检测示意图?

研究工作3简介:

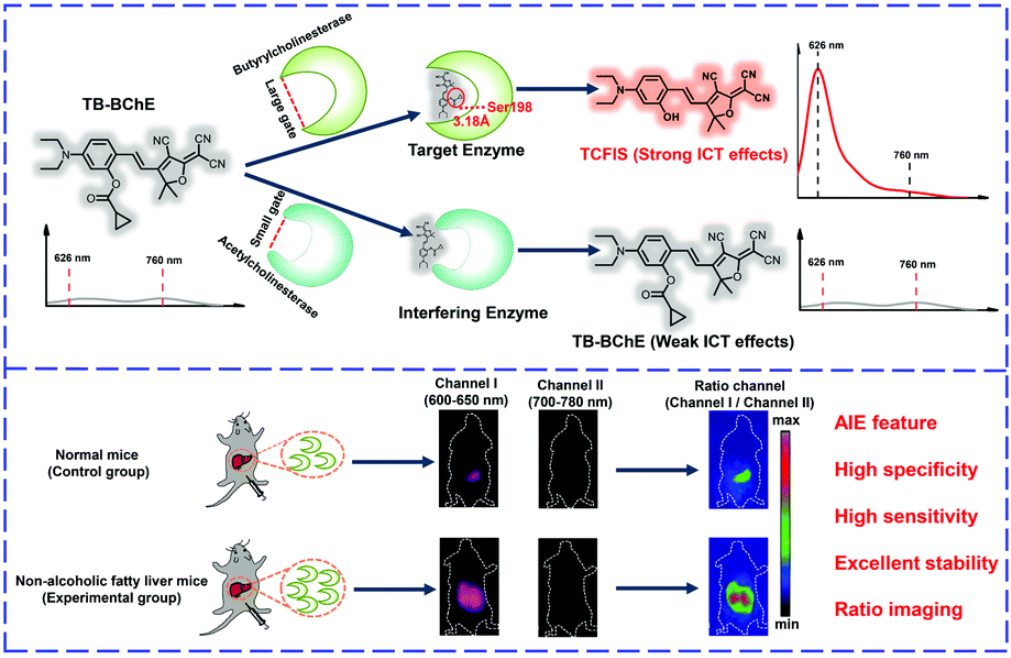

丁酰胆碱酯酶(BChE)是一种人体必需的生物标志物,与肝脏和神经退行性疾病有关。研制一种能在体外和体内分别成像BChE和的荧光探针具有重要意义。然而,大多数基于单一荧光强度变化的荧光探针都容易受到环境干扰。研究团队开发了一种易于获得的具有聚集诱导发射(AIE)特性的比率荧光探针TB-BChE,用于BChE的比率成像。如图1所示,在AIE支架TCFIS中引入环丙酰氯作为BChE的识别域。由于酯基给电子能力较弱,TB-BChE表现出弱的分子内电荷转移( ICT )效应。随着BChE的存在,环丙基基团将离开TB-BChE,生成具有较强分子内电荷转移和蓝移增强荧光的三氰基呋喃基亚胺水杨醛( TCFIS )。TB-BChE随着BChE浓度的变化呈现典型的比值变化( I626 / I760 ),对BChE具有良好的敏感性(LOD=39.24 ngmL-1)和特异性。研究结果表明,TB-BChE有望成为丁酰胆碱酯酶在基础医学和临床应用研究中强有力的分析工具。

??

图5:研究工作3文章首页

?

图6:TB-BChE的化学结构及其与丁酰胆碱酯酶响应性比率成像检测示意图?

近年来,在学校领导及科研发展办公室的大力支持下,应用生物学院积极搭建科研平台,成立生物产品开发创新实验室, 组建教师科研团队,联合国内外行业知名企业,高校及科研机构,开展科研合作,建立共赢机制,取得系列科研成果。今后,应用生物学院将继续坚持以“应用为主”的科研导向,重视科研要注重应用与实效,成果转化,紧密将结合深圳20+8“大健康”“绿色”产业发展需要,与深圳生物医药行业龙头企业建立紧密合作关系,申请企业横向课题,为深圳市生物医药与健康产业提供高质量的技术服务和科研转化平台。

?

图7:应用生物学院教师正开展科研项目(左: 冯丽雄老师、右:周理华老师)